動画やコラムでご紹介!

「板硝子協会ポータルサイト」

エコガラス

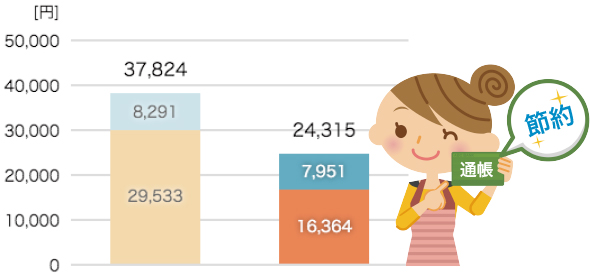

省エネ

シミュレーション

エコガラス商品の

ご紹介

特別コラム

専門家スペシャルインタビュー(学術研究者)

エコガラス体験デモカー

「ガラスの森号」のご案内

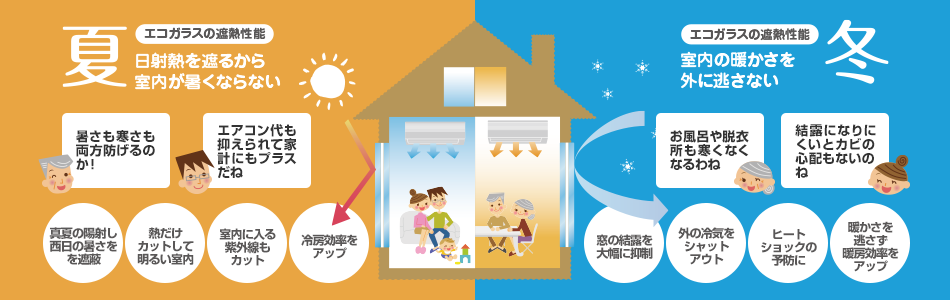

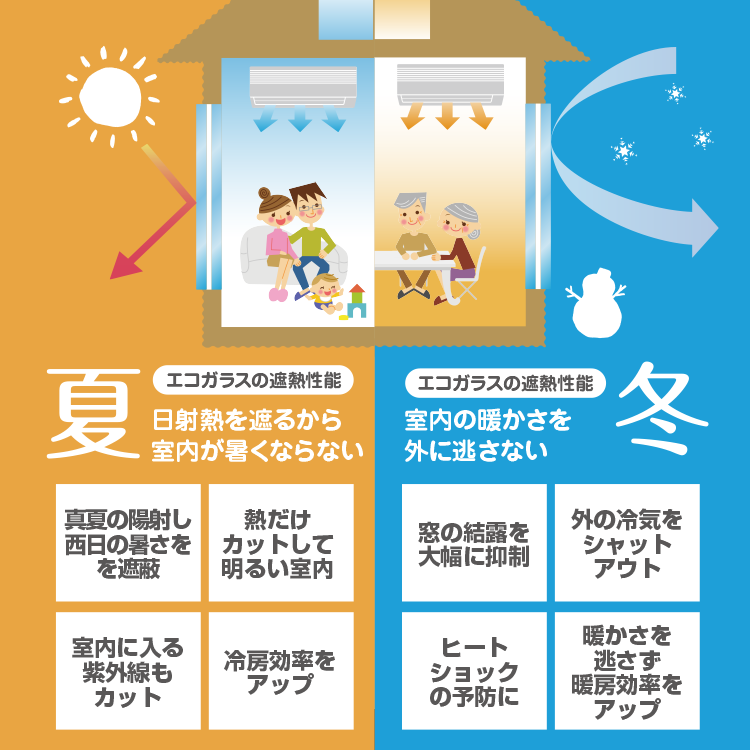

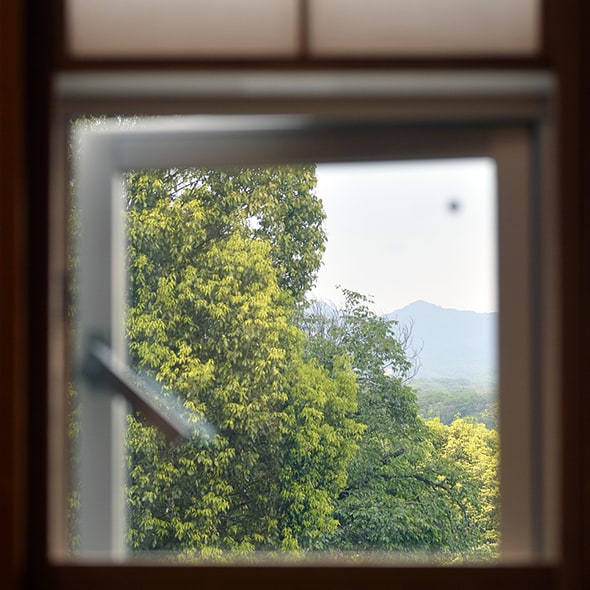

冬の寒さ、夏の暑さ、エコガラスの効果はさわってみれば、すぐわかります。体感デモカーは夏と冬、どちらも体感いただける体感器を搭載しています。

その他の支援制度、

税制情報のご紹介

エコガラスサイトからのお知らせ

2024.02.19先進的窓リノベ2024事業についてのページを公開しました。

2024.02.19子育てエコホーム支援事業についてのページを公開しました。

2024.01.26エコガラス省エネシミュレーション(住宅版)を更新しました。

2023.04.20窓の性能表示についてのページを公開しました。

2023.04.20建材トップランナー制度についてのページを公開しました。